摘要:在中国古代建筑与礼制文化的交织中,厕所的命名与功能设计往往承载着深刻的社会观念。以“存善”作为女厕的标识,这一现象不仅体现了传统社会对性别角色的规范,更暗含了道德教化与空间...

在中国古代建筑与礼制文化的交织中,厕所的命名与功能设计往往承载着深刻的社会观念。以“存善”作为女厕的标识,这一现象不仅体现了传统社会对性别角色的规范,更暗含了道德教化与空间秩序的深层互动。从汉代陶厕的性别分区到宋代《居家杂仪》的礼法记载,古代厕所文化的演变始终与“男女有别”“尊卑有序”的体系紧密相连,而“存善”二字的选择,正是这种文化逻辑的具象投射。

礼教传统中的性别规范

古代社会对女性行为的约束,在厕所空间的设计中尤为显著。《周礼·天官》记载的“井匽”制度,已隐现性别区隔的雏形。陕西汉墓出土的绿釉陶厕实物显示,西汉末年王莽时期的厕所已通过隔墙明确划分男女区域,这种空间分离的实质是将“男女授受不亲”的礼教原则物化为建筑形态。北宋司马光在《居家杂仪》中强调“主客、男女不共厕”,将厕所的性别隔离上升到家族的高度,而“存善”作为女厕标识,正是对“妇德”规范的空间铭刻。

儒家体系将女性定义为“内闱”的守护者,要求其言行符合“贞静柔顺”的标准。明代《女诫》注疏中特别指出“女子如厕,当避人耳目”,这种隐私需求催生了女厕独立化的趋势。而“存善”之名的选用,实则是对《周易·坤卦》“厚德载物”理念的转译——通过空间命名实施道德规训,使女性在生理行为中也不忘“存心养性”的德行要求。

文字隐语与功能暗示

古代厕联文化中普遍存在的文字游戏,为“存善”的隐喻提供了创作范式。宋人赵九龄在张焘家发现的“七条严妇戒,四品受夫封”厕联,通过拆解“出恭”二字,开创了厕所文字隐语的先河。这种以雅言包裹秽事的表达传统,使得“存善”既能规避直白表述的尴尬,又能传递教化功能。清代魏善伯所书“成文自古称三上”的厕联,更将欧阳修的治学典故融入厕所空间,证明道德训诫与实用功能的融合是古代厕所文化的共性特征。

“存善”二字的选择还体现了阴阳五行的哲学思维。在《淮南子·天文训》的方位体系中,女性属阴,对应“坤”位与“厚德”属性。汉代郑玄注《礼记》时特别强调“妇人居室,当以善气养之”,将厕所这类污秽之地的命名转化为道德净化的象征。这种命名策略既符合“以文抑秽”的文化心理,又通过文字的力量完成空间的重构。

建筑布局与社会秩序

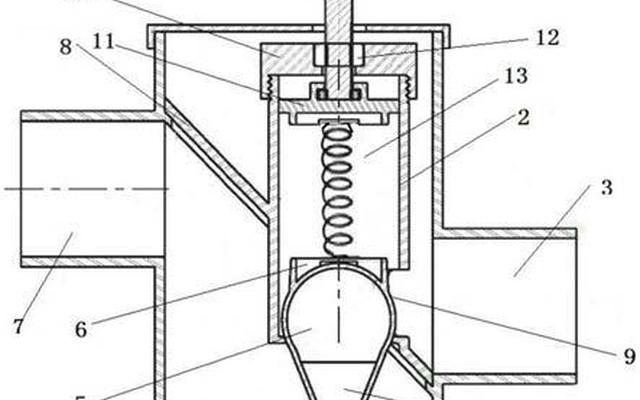

从汉代贵族墓葬中的陶厕模型可见,女厕往往设置在建筑轴线的次要位置,且通风设计更为隐蔽。河南南阳杨官寺汉墓出土的双厕并立结构,左侧厕位设置尿槽的细节差异,暗示着对女性如厕姿态的规范。这种空间安排与“存善”的命名形成互文——建筑形态的约束与道德符号的提醒共同构建起女性行为的双重边界。

明清时期江南民居的“女厕”常与佛堂相邻,利用宗教空间的神圣性强化道德约束。苏州园林中“存善轩”等建筑群的考证显示,女厕多位于抄手游廊转折处,既保证使用便利,又通过曲折路径实现“行不露足”的礼教要求。这种空间设计哲学,使“存善”不再停留于文字标识,而是转化为立体化的行为控制系统。

在功能与的张力中,“存善”标识最终演变为传统性别秩序的空间锚点。从晋代王敦误食厕枣的轶事,到徐悲鸿创作讽喻厕联的现代延续,厕所始终是观察中国文化嬗变的特殊视窗。当2022年某地试图恢复“存善”标识引发争议时,这种命名的历史重量再次显现——它既是文化记忆的载体,也是性别观念演进的测量标尺。